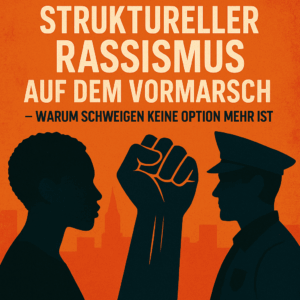

Struktureller Rassismus auf dem Vormarsch – Warum Schweigen keine Option mehr ist

Struktureller Rassismus in Deutschland – Die AfD als Gefahr:

Deutschland versteht sich als liberaler Rechtsstaat – und doch erleben viele Menschen mit dunkler Hautfarbe oder migrantischem Hintergrund, dass dieser Schutz nicht für alle gleichermaßen gilt. Rechtsextreme Gewalt nimmt zu, aber für viele Betroffene kommt die Polizei zu spät, handelt nicht – oder richtet sich sogar gegen sie. Die Geschichte von Mouhamed Dramé ist kein Einzelfall. Es stellt sich eine unbequeme Frage: Wie sicher ist Deutschland für People of Color wirklich?

Die nackten Zahlen – Eine Gewaltwelle mit System

Laut dem Bundesinnenministerium ist die Zahl rechtsextremer Straftaten 2024 auf über 24.000 Fälle gestiegen – der höchste Wert seit Beginn der statistischen Erfassung. Rund 1.400 davon waren Gewalttaten, darunter Brandanschläge, Körperverletzungen und sogar Tötungsdelikte.

Die Amadeu Antonio Stiftung dokumentiert eine hohe Dunkelziffer und zählt über 200 Todesopfer rechter Gewalt seit 1990 – viele davon mit Migrationshintergrund.

Eine Studie der Ruhr-Universität Bochum (2022) zeigt: In über 40 % der Fälle, in denen Betroffene ein rassistisches Motiv nannten, wurde dieses von der Polizei nicht aufgenommen.

Wenn der Staat wegsieht: Struktureller Rassismus bei Polizei und Behörden

Viele Betroffene berichten von ähnlichen Erfahrungen: Sie werden rassistisch beleidigt, körperlich angegriffen – und stehen danach selbst unter Verdacht. Eine junge Frau aus Berlin schilderte in einem Bericht gegenüber der Beratungsstelle ReachOut, wie sie nach einem Angriff in der U-Bahn die Polizei rief – und dann selbst als Erste kontrolliert wurde.

„Ich war das Opfer – aber musste mich als Erste ausweisen.“

Solche Erlebnisse sind keine Ausnahme. Laut Tagesspiegel berichten Organisationen wie ReachOut von zunehmender sekundärer Viktimisierung: Wer Hilfe sucht, wird oft selbst verdächtigt.

Wenn Schutzmechanismen versagen

Der Tod des 16-jährigen Mouhamed Dramé nach einem Polizeieinsatz in Dortmund zeigt das drastisch: Der Jugendliche hatte in einer psychischen Ausnahmesituation selbst die Polizei gerufen. Minuten später war er tot – erschossen mit einer Maschinenpistole, obwohl er laut Medienberichten bereits mit Taser und Pfefferspray außer Gefecht gesetzt war.

Laut taz wurde gegen mehrere Beamte ermittelt – doch einige von ihnen sind weiterhin im Dienst. Für viele Beobachter*innen ein klares Zeichen dafür, dass struktureller Rassismus nicht nur in Taten, sondern auch im System steckt.

Struktureller Rassismus?

Die Bundesregierung veröffentlichte 2023 erstmals einen umfassenden Rassismusbericht. Darin wird anerkannt, dass struktureller Rassismus ein reales Problem ist – auch in Behörden.

Doch viele NGOs und Betroffenenorganisationen kritisieren, dass konkrete Konsequenzen ausbleiben. Die AfD sitzt in Landesparlamenten, rechtsextreme Netzwerke wie „NSU 2.0“ werden kaum konsequent verfolgt.

Die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD) fordert u.a. unabhängige Beschwerdestellen, mehr Diversität in Behörden und eine konsequente Erfassung rassistischer Vorfälle.

Perspektiven, die fehlen – und welche, die Hoffnung machen

Es gibt Hoffnung: In Städten wie Köln werden Antirassismusbeauftragte eingesetzt, unabhängige Beschwerdemechanismen geschaffen und mutige Stimmen wie Mohamed Amjahid oder Tupoka Ogette gewinnen Reichweite.

Dennoch bleibt das strukturelle Problem bestehen. Wie Dr. Vanessa E. Thompson erklärt:

„Rassismus wird in Deutschland immer noch als Ausnahme, nicht als Struktur wahrgenommen.“

Struktureller Rassismus und die AfD – Eine Gefahr, die sich verharmlost

Am 2. Mai 2025 hat das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) die AfD bundesweit als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft. Grundlage war ein umfangreicher Bericht, der der Partei rassistische, antidemokratische und völkisch-nationalistische Ideologien bescheinigt. Damit ist die AfD nun offiziell auf derselben Beobachtungsstufe wie bekannte rechtsextreme Gruppierungen – mit potenziellen Konsequenzen für öffentliche Finanzierung und Beschäftigung im Staatsdienst.

Die Partei reagierte erwartbar empört und reichte umgehend Klage gegen die Einstufung ein. Die Maßnahme sei politisch motiviert und diene dazu, die Opposition zu unterdrücken – so die Erzählung. Was nicht erwähnt wird: Die Entscheidung basiert auf langjährigen Beobachtungen, Auswertungen öffentlicher Aussagen, interner Chatverläufe und Parteitagsbeschlüssen.

Rubio empört – und Beatrix von Storch verharmlost

Internationale Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: US-Außenminister Marco Rubio sprach von einer „verdeckten Tyrannei“, was die transatlantischen Beziehungen spürbar belastet. Diese Aussage griff Beatrix von Storch (AfD) in einem ZDF-Interview auf – und legte noch nach: Wenn Deutschland eine Partei wie die AfD so behandele, könne man in den USA genauso gut die Demokraten verbieten, sollte Donald Trump plötzlich auf die Idee kommen seine Gegner los werden zu wollen.

Ein Vergleich, der nicht nur hinkt, sondern eher fällt. Denn er tut so, als wäre Rassismus ein bloßes politisches Stilmittel – und nicht eine verfassungswidrige Ideologie, die Menschenrechte gefährdet.

Besonders absurd wird es aber, wenn von Storch im selben Atemzug dann noch erklärt, es gäbe in der AfD zwar „einige, die rechtsextrem“ seien – aber das könne man ja nicht der ganzen Partei anlasten. Eine Verteidigungsstrategie, die an das bekannte Prinzip erinnert:

„Ich kenn’ da wen, der ist extrem – aber das ist privat, nicht politisch.“

Die Realität ist eine andere: Der Verfassungsschutz stufte nicht einzelne Mitglieder, sondern die AfD als Gesamtpartei ein – und das nicht leichtfertig. Dass die Parteispitze dennoch versucht, diese Bewertung als parteipolitisches Manöver umzudeuten, wirkt nicht nur widersprüchlich, sondern wie eine gezielte Verdummung des Publikums.

Zwischen Staatsfinanzierung und Beamtenrecht

In Deutschland diskutieren die Bundesländer inzwischen mögliche Konsequenzen für AfD-Mitglieder im öffentlichen Dienst, sowie Einschränkungen bei der staatlichen Parteienfinanzierung. Politiker*innen wie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) mahnen zur rechtlichen Vorsicht – ein Verbot sei nur unter strengen Bedingungen möglich.

Fest steht: Die Einstufung hat politische und gesellschaftliche Sprengkraft. Und die Reaktionen der AfD – zwischen Klage, Empörung, Opferrolle und Relativierung – zeigen vor allem eins: Die Partei fühlt sich ertappt. Und versucht, mit Nebelkerzen den Raum zu füllen, den sonst Argumente bräuchten.

Struktureller Rassismus in Deutschland: Warum wir nicht mehr schweigen dürfen

Deutschland ist für viele People of Color kein sicherer Ort – nicht nur wegen rechter Gewalttäter, sondern auch wegen eines Systems, das wegschaut, bagatellisiert oder sogar selbst Teil des Problems ist. Die Frage ist längst nicht mehr, ob es strukturellen Rassismus gibt – sondern: Wie lange wollen wir ihn noch ignorieren?

Ich bin überzeugt: Ein AfD-Verbot ist überfällig. Jahrelang wurde diskutiert, die Partei sei zu unbedeutend, um gefährlich zu sein. Jetzt heißt es plötzlich, sie sei zu groß, um sie zu verbieten. Wie absurd ist das bitte? Wenn politische Konsequenz stets vom Timing abhängt, ist irgendwann jedes Zeitfenster zu spät.

Jedes weitere Abwarten bringt uns näher an eine mögliche AfD-Regierung. Und gerade in Deutschland sollte uns die Geschichte gelehrt haben: Abwarten war noch nie eine gute Idee, wenn autoritäre Kräfte an Einfluss gewinnen.

Erschreckend ist auch, was die aktuelle Entwicklung offenlegt: Allein 193 Polizistinnen und Polizisten müssen aktuell bundesweit wegen rechtsextremen Verdachtsmomenten überprüft werden – weil sie AfD-Mitglieder sind oder extremistische Einstellungen zeigen. Wenn Menschen mit Waffen und staatlicher Autorität unter Extremismusverdacht stehen, ist das kein Randphänomen mehr – es ist ein Warnsignal.

Wer heute nicht handelt, macht sich morgen mitschuldig.

Mehr zum Thema gesellschaftlicher Wandel findest du hier:

Ist die Demokratie in Europa in Gefahr?

Fake News: Wie Desinformation unsere Gesellschaft spaltet und bedroht